投稿:2015-05-05/カテゴリ: 活動報告/投稿者:卒業生(※現役当時の投稿)

ご無沙汰しております。「あおいだるま」です。

無事に新入会の会員を迎え、鉄道研究会は会員数50人に達する規模になりました。

(子細については、今後掲載いたします続報をお待ちください。)

今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

さて、去る2015年4月30日に鉄道研究会の会員有志4名にて「風景印巡検」を開催しました。

「風景印」とは各地の郵便局に配備されている「記念消印」の一種で、消印にはその郵便局近辺の名所旧跡等にちなむ図柄が描かれているという特徴があります。

△(写真0)風景印の例(横浜市中区の5局)

当会々員の中には、この「風景印」の収集を趣味とする者も少なくありません。

そこで、今回は同趣味の会員で「横浜市中区」の風景印の収集及び「鉄道史跡」の散策に行ってきました。

今回の集合は、JR根岸駅。ここを起点に中区内22局と周辺区内にある3局の計25局を巡ります。 また、その道中に存在する「鉄道史跡」も巡っていきます。

~ × ~ × ~ × ~ × ~ × ~

根岸駅から東へ約3km。名勝「三渓園」に隣接して「本牧市民公園」があります。 ここには、横浜を走った蒸気機関車、D51-516号機が静態保存されています。

△(写真1)D51-516の前で記念撮影

また、このD51の奥には旧横浜高島機関区で利用されていた転車台も保存されています。 以前は、横浜市電1205号車も保存されていましたが、ずいぶん前に撤去されたそうです。

~ × ~ × ~ × ~ × ~ × ~

保存車を見た後は本牧や横浜市電の走った山手隧道(麦田のトンネル)、麦田車庫跡を眺めつつ郵便局を巡り、山元町へと向かいました。

山元町と言えば、横浜市電で最後まで車掌が乗務していた3系統の終点「山元町電停」があった地域です。

3系統は横浜市電全廃の前年まで走っていましたが、廃止から40余年。面影も少なくなっていました。

△(写真2)山元町電停跡。 電停跡は「バスベイ」となった。

△(写真3)山元町電停の次、打越電停付近。廃止代替バスの103系統が坂を上ってくる。

~ × ~ × ~ × ~ × ~ × ~

山元町電停から市電3系統の廃線跡をおおむね辿りつつ、風景印を収集していきます。

そして訪れたのが「横浜中郵便局」という郵便局でした。

△(写真4)横浜中郵便局 風景印

こちらの郵便局の風景印は、横浜市営地下鉄が描かれています。

市営地下鉄ブルーラインのうち、桜木町~弘明寺の区間は市電10系統と重複する区間だったりします。

(実際の建設目的については、廃止代替云々以上に理由があるのですが… 細かいことは別の機会に)

~ × ~ × ~ × ~ × ~ × ~

中郵便局周辺の風景印を集めた後、横浜の中心地「みなとみらい・関内・元町」地区に向かいました。

△(写真5)みなとみらい21地区

現在観光地である「横浜みなとみらい地区」ですが、30年ほど前までは造船所跡地だった場所です。

ランドマークタワーの下にある鉄橋から、右側に見えるウッドデッキの方を通過し、現在の赤レンガ倉庫に向けて、過去には貨物線が伸びていたと伝えられています。この道は「汽車道」という名前が付けられています。

みなとみらい地区を小一時間散策して、中華街にて昼食を採りました。

△(写真6)昼食の一例。私は卵とエビのチリソース炒めだった。

昼食後は再度、関内まで戻り市庁舎周辺の風景印の収集を行いました。

行程は順調で、当初の予定よりも20分速く桜木町駅に到着。

その後は横浜駅まで移動し、16時20分に解散となりました。

~ × ~ × ~ × ~ × ~ × ~

「横浜市中心部の風景印をもらいに行くついで」としての史跡めぐりではありましたが、横浜市内の交通に関する歴史を感じる事が出来る場所が多く、非常に勉強になる巡検となりました。

最後になりますが、参加者の皆様お疲れ様でした。

次回は夏休み(8~9月頃)に開催を予定しております。

< 次回に続く >

[ 参考資料 ]

・ 長谷川弘和(2001)『横浜市電が走った街 今昔』JTB

・ 長谷川弘和(2004)『横浜の鉄道物語』JTBパブリッシング

・ 横浜都市発展記念館(2012)『横浜にチンチン電車が走った時代』 横浜都市発展記念館

投稿:2015-04-01/カテゴリ: お知らせ/投稿者:卒業生(※現役当時の投稿)

こんにちは。会長のむらいるです。

広島での春合宿も無事に終わり,鉄道研究会は4月以降のイベントに向けた準備を進めております。

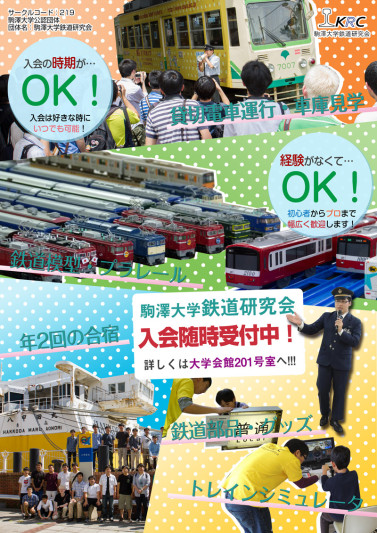

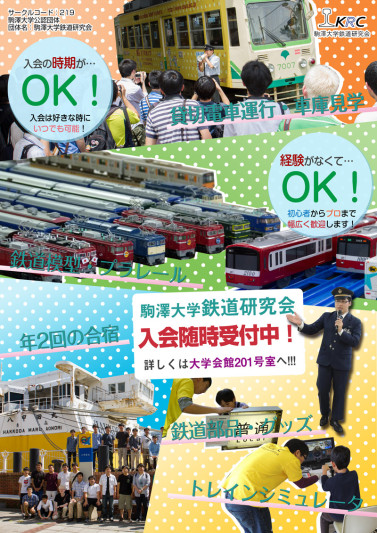

さて,4月と言えば入学の季節! 新入生の皆さん,ご入学おめでとうございます!!

鉄道研究会はいつでも皆さんの入会をお待ちしていますが,せっかく入会するのであれば4月からの今が特にオススメです。

この時期はダイヤ改正直後で話題も豊富ですし,履修のことなど分からないことがあればすぐに訊けます。何となく友達も作りやすい気がします!

ということで入学と同時に鉄研入会! 強く推しておきますね。

△もちろん2年生以上の方も大歓迎ですよ!

…と言われても「雰囲気も分からないのに入会なんて…」「やっぱ不安…」という方,よ~く分かります。

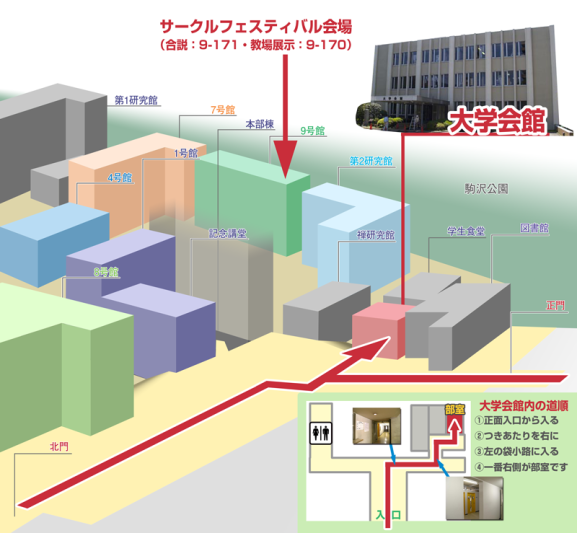

「ひとまず鉄研を見たい」「話を聞きたい」という方のために,「サークルフェスティバル」のご案内をしておきますね。

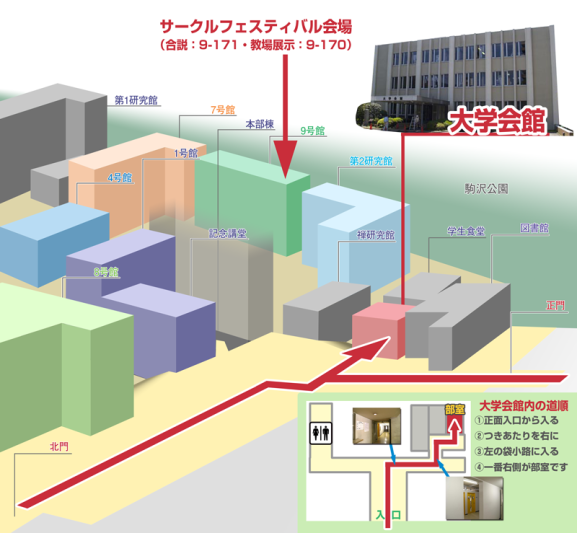

サークルフェスティバルって何ぞやと言いますと,駒澤大学にあるサークルが各々の活動をアピールするイベントなのです。

開催日時は以下の通りです。

■合同説明会

4月2日・3日 10時~16時30分(3日は15時まで) 9号館9-171教場

■教場展示

4月6日 12時~16時 9号館9-170教場(合同説明会とは教場が異なります。隣の教場です)

教場展示では,鉄道模型レイアウトの展示・走行実演をはじめ,模擬定期券の発行や発車メロディ操作体験などの体験型展示もあります。

履修説明などカタめの話が続く季節ですが,鉄研に来てユル~い空気でリラックスしていってください(笑)

見に来るだけでもOKです。気に入ったらその場で入会も出来ますので,是非お越しくださいね!

もちろん,サークルフェスティバル以外でも入会説明をしています!

鉄道研究会は基本的に毎日活動しています(毎日来なければダメってことではなく,自然とみんな集まって毎日活動してます)。

活動は大学会館の201号室で行っています。昼休みなど休み時間を中心に活動していますので,休み時間などお気軽にどうぞ!

おっと,地図を貼っておいたほうがいいですね。

サークルフェスティバル会場といつもの部室の場所も書いてありますので参考にしながらお越しください!

△クリックすると少し大きな画像で見られます

私たち鉄道研究会は,新入生の皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

50周年に向けて皆さんとともに活動していける日が1日も早く来ることを待ち望んでおります。

4月以降,鉄道研究会の出展・部室で会いましょう! お待ちしています!!

投稿:2015-03-04/カテゴリ: 活動報告/投稿者:卒業生(※現役当時の投稿)

どうも、ツーオーファイブです。

この度本会は2月22日~24日の日程で春合宿を行いました。その報告をさせて頂きたいと思います。

今回の春合宿の宿泊地は広島県となり、22日午後5時にJR広島駅前で集合となりました。そこから広島電鉄さん(以下広電)で本川町へと向かい、お好み焼き店である「鉄華」さんで夕食をとりました。その後は再び広電で白島へ向かい、宿泊地である「KKRホテル広島」さんに到着しました。なおホテルの近くには、今年の3月14日にJR西日本と広島高速交通アストラムラインの新駅、「新白島」駅が開業するそうです。

到着後は恒例となった合流までの旅程発表会が行われました。複数の夜行列車に乗った方、北陸や四国、九州を経由した方々、当日に新幹線or飛行機で来た方々など今回も多彩な行程が発表されました。

△会長の音頭を合図に乾杯をする会員一同

23日(2日目)は班別行動となり、広島市内を始め周辺の岩国方面、呉・尾道方面、可部方面のそれぞれの班が計画を立てて観光などを行いました。

私は呉・尾道方面の班に参加しました。午前8時にホテルを出発し、レンタカーで一気に福山・鞆の浦へ向かいました。昼食は尾道で名物のラーメンです。非常に美味しく、行列に並んだかいがありました。食後はロープウェーと徒歩で千光寺へ行き、尾道や瀬戸内海の島々の広大な景色を楽しみました。最後は呉の大和ミュージアム、呉と海軍の歴史に触れながら広島へと戻るという非常に充実した内容でした。

この夜は班別行動の発表会で、それぞれで違った楽しみを語り合いました。

△尾道・千光寺からの眺め

そして24日(3日目)は広島電鉄さんで貸切運転を行いました。午前10時過ぎに広島駅へ向かい、しばらくすると「0 貸切」の方向幕を出した電車が到着しました。これに会員一同が乗り込んで宮島口までの道のりを楽しみました。沿線の風景を眺めたり、会員同士で談笑をしたり、ご厚意で流して下さったアナウンスを録音したりなど、その方法は様々でしたが・・・。

宮島口に到着すると車内とホームで集合写真を撮り(事前に許可済)、今度は一般車両で商工センターへと向かい、隣接する車庫の見学も行いました。ここには現役バリバリのものから引退した名車まで多彩な車両が留置されており、会員達はその姿にカメラを向けていました。今回はここで解散となり(一部は宮島口で離脱)、会員達は再びその多彩な旅程へと向かって行きました。

△貸切中、アナウンスを録音しようと奮闘する会員達

△車庫見学を楽しむ会員達

合宿中、大きな事故、怪我、災害はなく無事に終えることができました。この合宿の開催に際してお世話になった全ての方に感謝を込めて、この報告を締めたいと思います。ありがとうございました。